はじめに

先日、名古屋高校サッカー部のご協力のもと、水素吸入がサッカーのパフォーマンスに与える影響を実証する実験を行いました。この実験は、慶応大学のサポートを受けて、実際に現場でどのように水素吸入が活用できるのかを探るものでした。

実験内容は、垂直跳びと50mスプリントを使用したもので、参加したのは高校2年生の25名です。計測は前半と後半の2回に分けて行い、前半終了後にYo-Yoテスト(持久ラン)を実施。その後、グループごと(6グループのうち、水素吸入群3、プラシーボ群1,吸入無群2)に条件を設け、後半の計測を実施しました。

実験結果

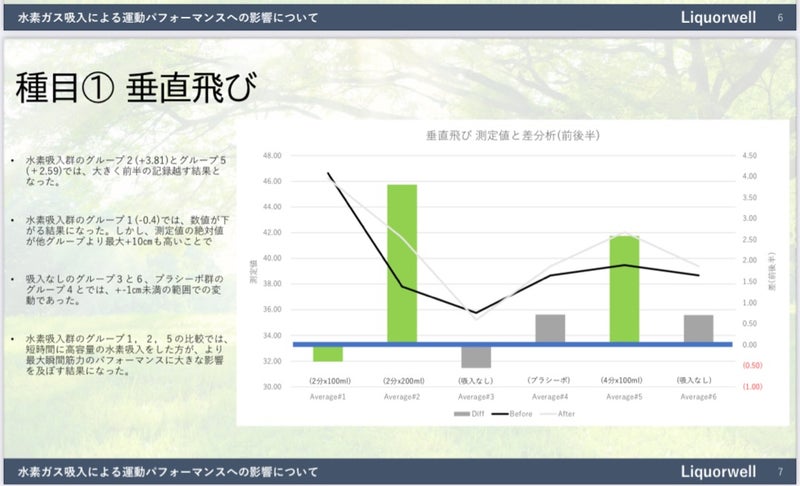

垂直跳びでは、水素吸入を実施したグループが最大で3センチ強、ジャンプの高さが向上したという結果が得られました。これは、水素吸入によって筋肉の疲労が軽減され、エネルギー(ATP)の生成が促進されたためと考えられます。特に試合の後半、疲労が蓄積した状況でも、エネルギーを補充できることで、ボールへのコンタクトやパワー伝導が向上することが期待されます。

50mスプリントでは、水素吸入を行ったグループが前半のタイムに比べてタイムの下げ幅が抑えられる結果となりました。さらに興味深いのは、30m地点から50m地点にかけての失速度合いが減少したことです。これは試合の中で、最後の加速を得ることができ、一歩早くボールに到達することができるということを意味します。

水素吸入のメリット

水素吸入の最大の利点は、これまで経口摂取で摂っていたビタミンCやアミノ酸などの抗酸化物質を、満腹感なく、しかも即座に体内に取り込むことができる点です。吸入された水素は血液を通じて体全体に届き、細胞を活性化させることが知られています。この技術は、すでに救急医療やがん治療の分野でも使用されており、その可能性はスポーツの現場にも広がっています。

今後の展望

水素吸入は、医療の分野からスポーツの分野に広がりを見せており、現在、メジャーリーガーやJリーグのトップ選手たちも活用しています。そんな中、高校レベルでは全国初となる水素吸入を本格的にチーム運営に取り入れることを決定しました。パフォーマンスの向上やリカバリー、コンディショニング、メディカル面での活用など、あらゆる面で水素吸入を積極的に取り入れていく予定です。

今後、ますます多くの選手がこの技術を活用し、より高いレベルのパフォーマンスを発揮できるようになることを期待しています。