水素吸入が運動パフォーマンスに与える影響に関する実証的研究

1. はじめに

近年、スポーツ科学の分野において「水素ガス吸入」が注目されている。水素は抗酸化作用を持ち、体内の活性酸素を選択的に中和することが知られており、運動によって生じる酸化ストレスの軽減が期待されている(Shibayama et al., 2020)。また、疲労回復や持久力の維持、筋損傷の抑制といった報告もあり、競技力の向上に寄与する可能性が示唆されている。本研究は、実際の高校生サッカー選手を対象に、水素吸入がスプリント・ジャンプ・アジリティ等の身体能力指標にどのような影響を与えるのかを検証する実証実験である。特にフィールドにおける実戦的な状況でのデータを収集し、従来の実験室環境では得られない実用的な知見を得ることを目的とする。

2. 先行研究のレビュー

これまでの先行研究において、水素水の摂取や水素ガス吸入が運動後の乳酸除去速度の向上(Ito et al., 2016)、筋肉痛の軽減(Ostojic, 2015)、 ATP 再合成能力の維持(Haiyan et al.,2024)などに寄与することが報告されている。しかし、多くの研究は成人男性やラットを対象としており、高校生アスリートを対象とした研究は極めて限られている。また、競技フィールドでの実戦形式での研究はさらに少なく、今回の研究はそのギャップを埋める貴重な実証例である。

3. 研究目的と仮説

本研究の主たる目的は、水素ガス吸入がサッカー選手の瞬発力(垂直跳び)、スピード持久(50mスプリント)、アジリティ(20mプロアジリティ)に対して有意な改善効果をもたらすかを検証することである。

仮説 1: 水素吸入を行った群では、前後半におけるパフォーマンス変化量が有意に改善する

仮説2: 高濃度かつ短時間の水素吸入条件が最も大きな効果を示す

仮説 3: アジリティについては個体差・環境変数が大きいため、有意な傾向は見られない可能性がある

4. 方法

4.1. 被験者

- 対象:名古屋高校サッカー部所属の男子生徒23名(16~17歳)

- 同意:保護者および本人からの同意を得たうえで実施

4.2. 実験設計と吸入条件

被験者は過去のYo-Yoテスト結果に基づき、能力が均等になるよう6グループに分けられた。以下が吸入条件である。

▷ グループ 水素吸入 条件

| グループ | 吸入ありなし | 吸入条件 |

| 1 | 〇 | 2 分×100ml |

| 2 | 〇 | 2 分×200ml |

| 3 | × | 吸入なし |

| 4 | × | プラシーボ(酸素) |

| 5 | 〇 | 4 分×100ml |

| 6 | × | 吸入なし |

4.3. 測定項目

- 種目①:垂直跳び(最大瞬発力)

- 種目②:50mスプリント(スピード持久)

- 種目③:20mプロアジリティ(左右)

前半(吸入前)→Yo-Yoテスト→吸入→後半(吸入後)の順に測定された。

5. 結果

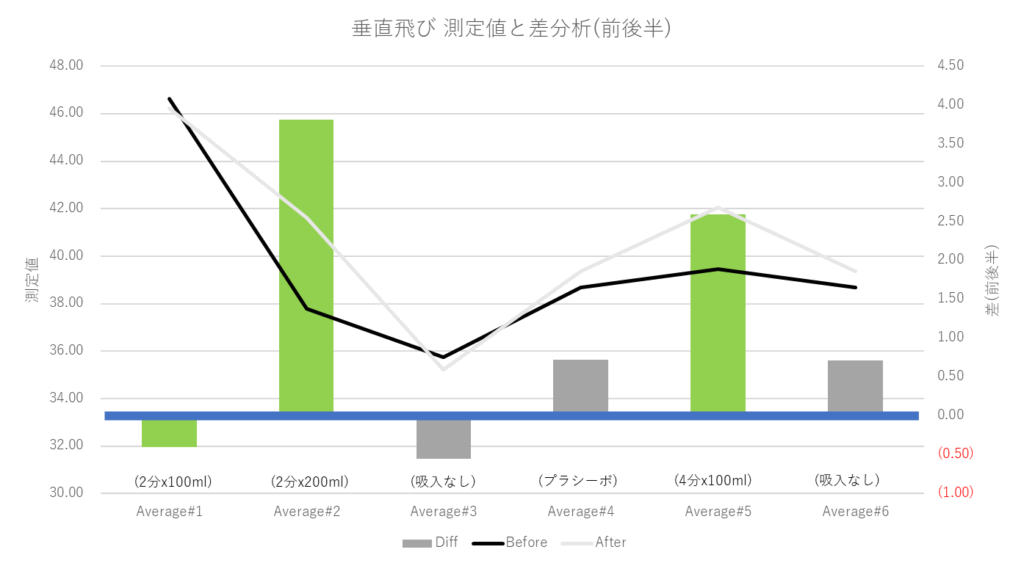

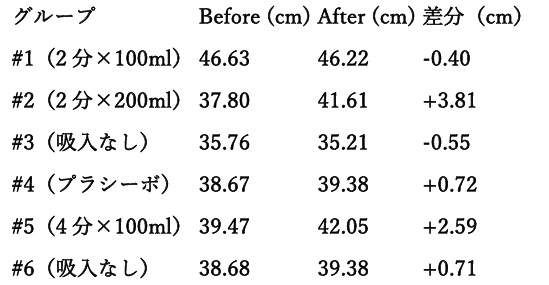

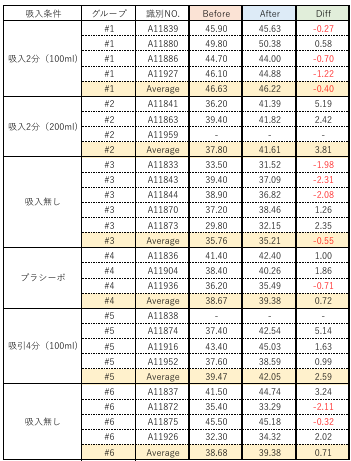

5.1. 垂直跳び(最大筋力発揮)

垂直跳びでは、グループ2(2分×200ml)およびグループ5(4分×100ml)が、群全体として明確なパフォーマンス向上を示した。

▷ グループ別の平均値変化

グループ2のA11841は+5.19cmという最大の個人改善値を記録しており、高濃度・短時間吸入が最大瞬発力に対し極めて効果的である可能性が高い。一方、グループ1(低濃度・短時間)では平均値が下がっており、水素濃度と吸入時間の組み合わせがパフォーマンスに及ぼす影響の強さを物語っている。

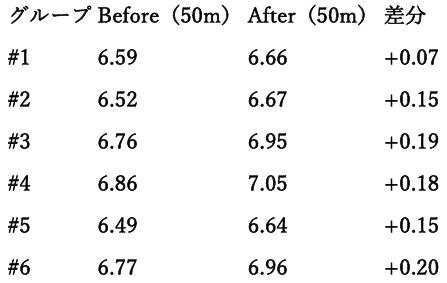

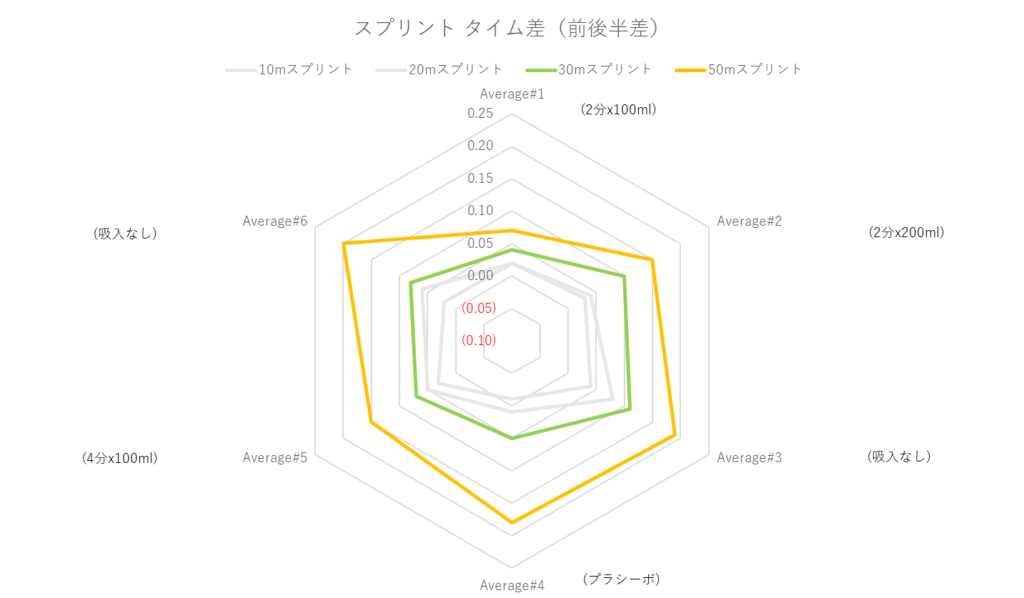

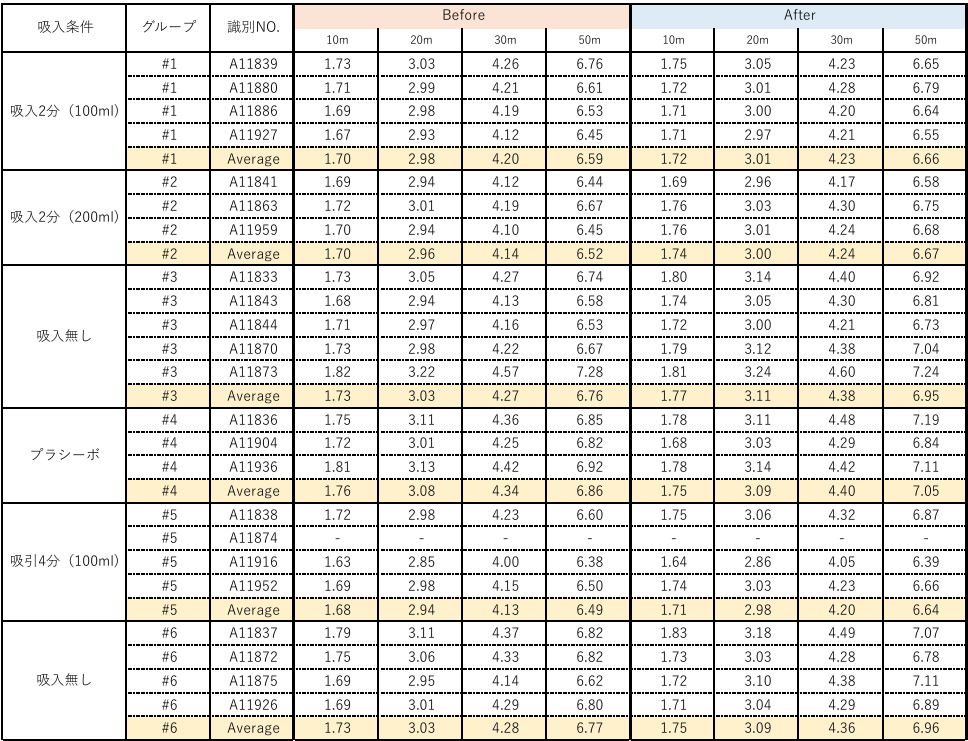

5.2. 50m スプリント(スピード持久性)

50mスプリントでは、後半(吸入後)における失速の軽減度に注目して分析を行った。

▷ グループ別・平均タイム(秒)

グループ3、4、6(いずれも水素未吸入)のタイム低下は大きく、グループ1と5は最も失速幅が小さい。特に注目すべきは、グループ1(2分×100ml)が、他群と比較して30m→50m区間でのタイム増加が抑えられている点である。

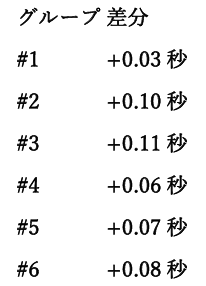

▷ 30m→50m区間差の平均(After-Before)

この結果は、短時間吸入であっても競技中のスピード持久力保持に有効である可能性を示唆する。

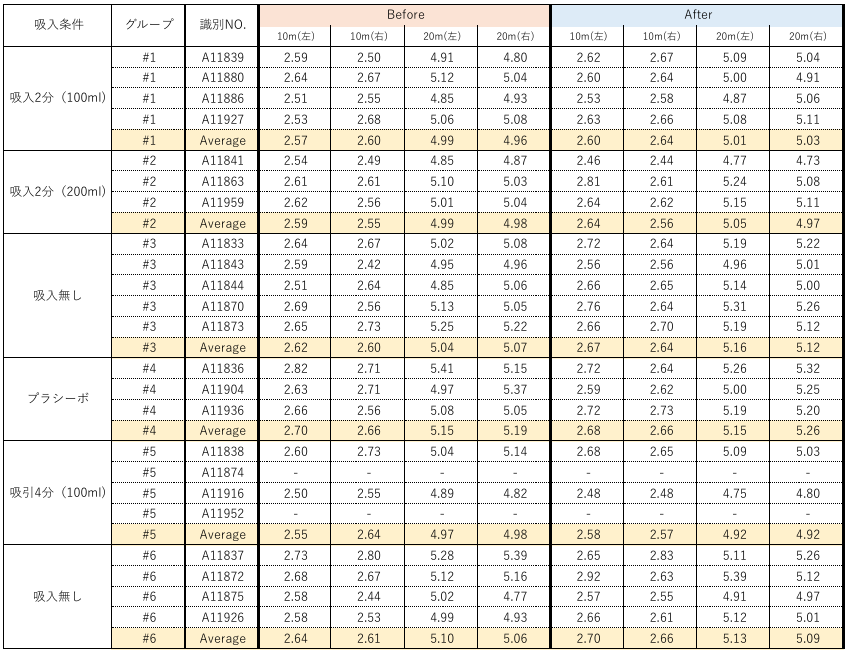

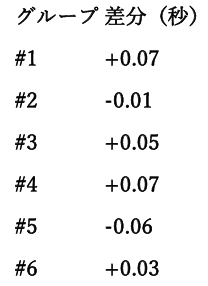

5.3. プロアジリティ(敏捷性)

プロアジリティは左右方向でタイムを別々に記録しており、個体差が大きい種目である。各群の平均値を見ると、水素吸入群でも一貫した改善は認められなかった。

▷ グループ別平均改善差(20m右)

特筆すべきは、グループ2(最も良好だった垂直跳び・スプリントと対照的に)アジリティにおいて改善を示していないことである。このことから、アジリティのような方向転換要素を含む種目では、水素吸入の効果は限定的または不安定であると考えられる。

6. 考察

6.1. 水素吸入の「種目特異性」

水素吸入の効果は、エネルギー代謝経路との親和性によって明確に差が出る。垂直跳びやスプリントのようなATP-CP系が支配する種目では、水素による細胞内酸化ストレス軽減やミトコンドリア機能の改善が直接的に効果を発揮する。

一方で、アジリティ動作のような神経系やバランス、動作精度に依存する種目では、水素吸入の効果が出にくく、また測定誤差も相対的に大きくなる傾向がある。

6.2. 吸入条件と効果の相関

本研究で最もパフォーマンス改善効果が高かった条件は:

- 高濃度短時間(2分×200ml:グループ2)

- 中濃度長時間(4分×100ml:グループ5)

このことから、水素吸入においては「濃度 × 吸入時間」の乗算的な総吸入量が重要である可能性が高く、今後は吸入の“最適容量”に関する研究が期待される。

6.3. 実用上の留意点

- 個人差の存在:同一条件下でもパフォーマンス改善が顕著な選手とそうでない選手が存在した(例:グループ5のA11874はデータ欠損)。

- 即時効果かつ短期的影響に限定:水素吸入による効果は、競技直前~直後に最も顕著に表れると考えられるため、常時使用より“試合前活用”が現実的である。

7. 結論

本研究は、水素吸入が高校生サッカー選手のパフォーマンス維持と向上に寄与することを実証的に示した。特に高濃度かつ短時間の吸入が有効であり、将来的には他の競技や年齢層にも応用可能な知見となる可能性がある。

8. 参考文献

- 柴山義明, 土橋康成 (2020).「Medical Gas Research」

- Gengxin et al. (2024). Hydrogen-Rich Gas Enhanced Sprint-Interval Performance.

MDPI - Ostojic, S. M. (2015). Hydrogen-rich water affects blood lactate levels in healthy athletes.

- Haiyan et al. (2024). Zhejiang Industry Polytechnic College Report.

9. バックデータ

9.1. 垂直飛び

9.2. 50mスプリント

9.3. プロアジリティ